北京规划建设045| 当时间与空间相遇—北京三山五园地区发展历程回顾

2018-12-27

声明:图文转载自微信公众号“cityif”,观点仅代表原作者本人,不代表本站立场。如果侵害了您的合法权益,请您及时联系我们,我们会在第一时间删除相关内容!

【北京规划建设】是由cityif与《北京规划建设》杂志联合推出的栏目,这里有新认知与旧经验的碰撞,新媒体与传统媒体的聚合。《北京规划建设》创刊于1987年,迄今已有31年的办刊历史。期刊强调深邃的思想性、厚重的理论性、丰富的实践性及敏锐的新闻性。【北京规划建设】系列既有严谨洗练的学术论文,也有轻松活泼的随笔。你走,我不送你;你来,无论多大风雨,我都等你。

北京三山五园地区发展历程回顾

摘 要: 2017年北京新一版城市总体规划公布以来,三山五园地区的研究和保护已成为了当前首都历史文化名城保护中一项十分重要的组成部分。本文将该地区作为一个整体进行研究,通过对时间长轴、地理空间中三山五园地区进行分析研究,以直观的方式展现三山五园历史体系在时间和空间维度下的演变历程;同时,又突出研究重点,分析了其中五大核心园林的各自特色与相互联系,为该地区如何更好地顺应时代潮流,发挥其对于社会、经济、文化、教育等多方面价值提供参考。

关键词:三山五园 整体 发展历程 时间 空间

前 言

北京西北郊自古就拥有自然山林与平原湿地相结合的绝佳生态条件:这里重峦叠嶂、水网密布,自辽代起便成为了京城的水源地与贵族郊游之地。历经几百年的演替发展,终于在清朝迎来了巅峰岁月:这是一个庞大的集农业、水利、游憩、宗教、居住、政治等多功能于一体的皇家特区,更是京城里除紫禁城之外的第二个政治、文化中心。

在这里,皇家园林作为核心要素而存在,也使它得名为“三山五园”,即香山及静宜园、玉泉山及静明园、万寿山及清漪园(光绪朝改称颐和园),还有平原湿地中的畅春园和圆明园。五园周围还密布有大量的皇家赐园、寺庙,服务于皇室贵族的村镇、军营、农田以及一套完备的水利和农业基础设施,堪称古代人居环境建设中的典范。然而,自清末以来,这里饱经沧桑,已经发生了翻天覆地的变化,今人难以想象出几百年前的盛景,本文立足于详实的史料考据,以可视的时间轴和平面图等形式,直观地展现出三山五园这幅动人的历史画卷。

时间长轴中的三山五园

本文选取了三山五园地区的知名度最高且历史较为确凿的五座皇家园林——静宜园、静明园、清漪园(颐和园)、畅春园、圆明园以及两座寺庙——碧云寺和功德寺,考证其一千多年的发展演变,并首次尝试利用可视化的方法将它们的发展历程、重要历史事件以及规模变化以直观的方式展现出来。这种尝试的意义在于,便于人们在浩如烟海的史料中清晰地进行纵向和横向比较,进而探索它们的发展规律。

三山五园地区部分园林寺庙历史发展图轴(辽至清)(图片来源:作者自绘)

纵向比较发现

静宜园与静明园——从自然山水到皇家宫苑

中国古人崇尚自然山水,并在其中获得精神世界的享受,依托于香山和玉泉山而建的这两座园林就是典型的代表。早在辽代公元926年,香山便出现了寺庙的营建,此后历朝都看中了这里的生态条件和自然风光,大小寺庙建设不断。另外,最早的皇家园林建设也是在此,金章宗于公元1190年在香山和玉泉山分别修建了“八大水院”中的潭水院和泉水院作为行宫。到了清代,这一传统得以延,续,在康熙、乾隆皇帝的主持下先后打造成了规模更大、景色更美、功能更多的皇家园林——静宜园和静明园。它们的特色在于以突出自然风光为主,其中燕京八景中的西山晴雪和玉泉趵突两景就位于两园之中,它们自金代出现后得以不断传承,如今是具有北京地域特色的文化景观。

清漪园到颐和园——以水利工程为初衷的园林建设

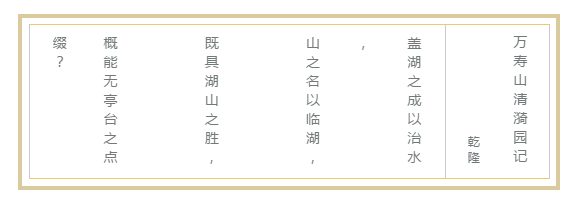

万寿山地区在建园以前原本是瓮山、西湖、水田、零星的寺庙以及陵墓,并无突出的风景可赏。但到了清乾隆十四年(公元1749),乾隆皇帝以为母祝寿、兴修水利为由挖湖堆山、圈地造园——这就是清漪园,它的修建极大地完善了西郊的水利系统并使昆明湖作为其中一个重要的枢纽,为农业发展、京城用水及园林造景提供了便利,堪称一项功绩显著的国家工程。同时,游赏娱乐、宗教祭祀、军事演练也是清漪园不可忽视的几大功能。在惨遭英法联军洗劫焚毁的几十年后,清漪园被部分重建并更名为颐和园,成为如今北京最能够展现皇家气派的园林和世界文化遗产之一。

畅春园和圆明园——人工山水中的帝国中心

早在清初时,南苑及玉泉山澄心园(静明园)曾作为京城外皇帝临时处理朝政的场所,已经反映出园居理政的些许倾向,但由于自然条件的限制,并不适合作为长期居住的离宫。

康熙二十三年(公元1684),康熙帝相中了明代清华园这座人工山水园的旧址,并先后建设了畅春园及其附属的西花园,在他力求简朴的指导思想和当时的社会经济背景下,畅春园很大程度上延用了明代格局、摒弃华丽的装饰、风格十分朴素,供皇帝在此园居理政、养育皇子、颐养身心。雍正即位后将潜邸圆明园作为离宫,使畅春园的功能由以政治生活转化为奉养太后和宗教祭祀,乾隆年间便逐渐荒废、道光时期已经基本被废弃,如今仅存两座佛寺山门还承载着些微的历史记忆。

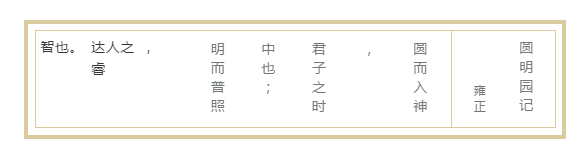

与畅春园不同的是,圆明园在清代盛极一时、享誉世界,以至于为它后世的灭顶之灾埋下了伏笔。“圆明园”自乾隆扩建以后作为统称而存在,目前包含圆明、长春和绮春三园,但经考证发现,它还应包括紧邻的熙春园和春熙院两园,因此最盛时有“圆明五园”之称,此两园在晚清因被赐予皇室成员而分离体系。圆明园是政治功能为主,起居、游赏、宗教、军事、农业等功能兼备的帝国政治中心,拥有大量的陈设及珍藏,雍正至咸丰的每朝帝王都曾长时间在此生活。作为附属园林,长春园自1745年建园后基本以游赏为主;绮春园最初为赐园,经乾隆和嘉庆皇帝的整合与扩建,也成为了一座相对独立的大型园林,道光时期取代畅春园作为皇太后园发挥一定的居住和游赏功能。圆明三园在1860年遭到了英法联军和土匪流氓的野蛮洗劫和焚烧,同治朝曾进行过短暂的重建工作,但最终以失败告终,后又遭遇了近百年的人为破坏,成为了今天看到的遗址面貌。

横向比较发现

缘起与兴盛

三山五园地区自早期直至明代,除水利和寺庙建设外主要是一派郊野风光,但随着明代社会经济的繁荣,逐渐发展起了繁荣的农业、私家园林及公共游览,主要是由于人口密集的城市已经无法满足人们对自然山水的向往和更高层次的精神追求。清初伴随社会安定、国力发展,香山和玉泉山的行宫已经无法满足清代统治者寓居山水的需求,出现了像畅春园及周边赐园的皇家园林集群,圆明园、熙春园等都是这在这一时期诞生,也注定了三山五园地区非同寻常的发展之路。到了乾隆时期,三山五园的规模和艺术水平得到了质的飞跃,整个地区由早期的祭祀、游赏、园居为主要功能,转变为以园居理政、宗教祭祀、农业水利、军事演习等多种重大功能组成的特别地区,其重要性毫不逊色于紫禁城,促使大量的重要历史和外交事件都发生在此,成为了中国上流社会文化的集大成之处和西方世界探索中国园林文化的窗口。另外,三山五园的繁荣带动了整个地区的社会经济发展,并出现了以海淀镇为代表的商业重镇,村镇的繁荣也为皇家园林的运营管理和皇室贵族生活提供了大量的人力和物力。

战乱与破坏

凡是朝代更替、社会动荡,这种倾尽财富而营建的宫苑往往首当其冲。明代曾有外族入侵北京、劫掠西北郊的记录,如功德寺曾一度荒废甚久。明清交际之时,清华园基本沦为废园但幸被畅春园所利用,之后的两百多年间一直处于繁荣和稳定的状态。但1860年英法联军的入侵对于三山五园地区的破坏是毁灭性的,不仅数不胜数的建筑园林惨遭焚毁,而且数十万件艺术珍宝及陈设用品大多难逃被洗劫或毁坏的命运,连附近的村镇也没有幸免——这一事件被认为是中国近代史的一大文化灾难,至今还令所有国人难以释怀,但人们往往缺乏对事件背后政治、外交因素的思考。在这之后,内忧外患积攒的大量社会矛盾一并爆发,同治皇帝欲修复圆明园以奉养两宫太后,但没过多久就因财力和舆论原因被迫停止,虽然在光绪时期静明园和清漪园得以局部修复,但无疑已经是大清王朝的强弩之末了,所幸为今人留下了两处相对完整的文化遗产。

1900年,八国联军的入侵使三山五园地区遭遇了另一轮破坏,贫困和战乱引发国人参与了园林废墟的破坏和洗劫,大量砖石木材被任意挪用,民国年间更是严重,从此该地区的繁盛场景再无全面恢复的可能。值得注意的是,畅春园的荒废是一个持续的过程,其主导的因素是园林功能的转变,功能的边缘化直接导致了它的消亡,甚至沦为修缮其他园林的取材之处。

地理空间中的三山五园

今天的三山五园对于公众来说,除圆明园、颐和园和香山这两园一山外,大多已经变得十分陌生。清代的三山五园地区以北京西北郊的自然和人工山水作为骨架,围绕五座大型皇家园林,还分布有密集的农田、水网、皇家赐园、军事基地、寺庙、陵寝和村庄等丰富的构成,虽然其整体格局及其中很多部分早已在历史长河中难寻踪迹,但我们仍然可以参考前人成果并基于团队近年来的复原研究,以三山五园最后的盛况——即清代咸丰年间的格局为时间节点,解读出它在空间分布上的规律和特色,从而一窥百年前清人的建设盛况。

三山五园保护区及现存古迹分布图(2017年)(图片来源:作者自绘)

三山五园复原历史地图(清咸丰年间)(图片来源:作者自绘)

山水林田湖兼备的景观特色

山林。西山和平原残山构成了三山五园地区的自然山系,东部园林中连绵不断的人工土山则丰富了原有缺少变化的地形。香山坐落于西山东麓,优美的天然山形和丰富的自然植被创造了非凡的游览体验;玉泉山和万寿山虽然均为低矮的平原残山,但经过古人的艺术化加工之后变得十分出彩,玉泉山顶的定光塔、妙高塔,万寿山上的佛香阁等都成为了这一地区的地标性景观。圆明园及周边的园林中通过挖湖堆山,划分出不同景区的同时也创造出了层出不穷的游览体验,西边的自然山系则成为了这里重要的借景对象。

水网。三山五园地区水源众多,自然形成的万泉河、清河以及人工开凿的长河、金河等众多河流均流经此地,并汇聚出诸多大小及形态各异的湖面。西山、玉泉山和万泉庄三处的泉水源源不断地提供丰沛的水源,在清代则通过完备的水利系统而被人工所控制和利用,到乾隆年间,三山五园地区的水系格局趋于稳定,形成了泉、河、渠、湖、闸、田一体的完备体系;清末民国年间,水利系统荒废、湖面被稻田肆意侵占,使它日崩瓦解并最终消失。

农田。海淀的地理条件奠定了水稻的栽培基础,另有菜田、麦田、荷塘、苇塘等其他农作物种植。自元明时期由南方农民到此耕种京西稻以来,三山五园地区已经成为北京水稻的重要产区之一,到了清代更是倍加重视农业生产。因此,稻田景观是这里十分重要的景观构成。水稻等农作物不仅种植在园外的大片田地内,在畅春园、圆明园、静明园、清漪园等园中亦有栽培的记录,满足了帝王观稼验农的需求,同时成为园林养护的经济来源之一。百年之间,京西稻已经成为一种农业文化,在许多描写赞美稻田的诗句中,我们都可看到清帝借观稼以辅政,通过几亩农田而联想到普天之下的农桑,进而劝勉自身勤政治国的语句。

完备而科学的功能分区

清代的三山五园地区体系庞大、景观多样,很容易令人感到纷繁庞杂。但事实上,帝王在建设时往往有着清晰地规划思想,本文尝试从史料中梳理出使用情况等信息,并初步认为整个地区从西至东大致划分为名胜军事区、名胜宗教区和园居理政区为三大功能区。

名胜军事区以香山静宜园为核心分布在小西山的浅山地带。出于安全和军事的需要,在乾隆年间,借助了香山的地势条件在此建设了模拟西南边陲而建的碉楼、营房和演武厅,组建香山八旗健锐营。从此香山附近增加了驻军功能,拥有了森严神秘的军事色彩。

名胜宗教区由玉泉山静明园和万寿山清漪园两园及周围寺庙、陵寝和稻田构成,这里自古便是京郊的风景名胜,也是清帝频繁游赏和祭祀的场所。中国北方半干旱的气候条件和古代农业社会的特性使祈雨成为官方和民间都极为重视的祭祀活动,清漪园的广润祠、玉泉山龙神祠等都是帝王频繁往来的重要祈雨场所,除此之外园内外还分布有大量的佛教建筑,具有一定怀柔少数民族的功能。

园居理政区位于东部的平原湿地之中,以圆明园、畅春园为主核,围绕它分布十余座中小型皇家赐园,居住有大量权贵等上流人士,而这些赐园因无法世袭而常与皇家园林之间存在着复杂的归属变化关系。园林之间或以路或河相隔、或以墙划分,其密度之高、规模之大在城市建设史上可认为是非常罕见的案例,堪称一个庞大的“园林社区”。

本团队原创的《清代三山五园盛世图景》复原鸟瞰图,以立体的角度和仿古的画风呈现了古代“三山五园”地区的盛况:在泛黄的布制画轴上,青绿色的山脉层峦起伏,深蓝色的水系烟波浩渺,气势恢宏的数十座大小园林与金黄的京西稻田交相辉映,遍布了西郊海淀这个康熙皇帝笔下的“神皋胜区”,寺院、村落、兵营错落其间,好比一幅天然图画。团队代表朱强表示,团队在制作这幅画作的时候,以北宋名作《千里江山图》和三山五园的总规划者之一——乾隆皇帝的书法和篆刻作为图文素材,将它们古为今用,与复原成果相融合,从而形成了这幅作品。除了让绘画中的山水“神似”地模拟西山、玉泉山、万寿山等山体,他们还点缀了树木和游船,使画面气韵生动。

仿青绿山水绘《清代三山五园盛世图景》

皇家五园揽胜

香山静宜园

静宜园位于香山的东坡,海拔557米,园中拥有大小景点50余处,包含乾隆帝御题的28处山地景观,总面积达155公顷,分为内垣、外垣和别垣三个部分,是清帝临时居住、办公、游赏、阅兵的行宫。

张若澄(清) 绘《静宜园二十八景图卷》(局部) 乾隆年间

玉泉山静明园

静明园位于玉泉山,约总面积75公顷,共包含乾隆御题16景。全园以玉泉山体和诸多泉眼为骨架,多变的山势造就了形态丰富的山地景观空间,周围五个小型水景园环绕,使其形成灵动的水景烘托峻伟山景的格局。作为一处行宫园林,园内大多为点景建筑,除个别体量较为庞大的寺院外,游赏为主的建筑物的尺度亲切近人。

张若澄(清) 绘《燕京八景图》之玉泉趵突 乾隆年间

万寿山清漪园(颐和园)

清漪园是五园中最后兴建的一座园林,总面积295公顷,水面约占四分之三。清漪园以万寿山和昆明湖作为重要的观赏对象,具有强烈的佛教意向及江南情怀,园中划分有宫廷、湖区、前山和后山四大分区,还巧妙地利用向园外“借景”的手法来实现空间的延伸。光绪年间重建为颐和园后,宫廷区的比重增大、后山及部分湖区景点基本遭到了废弃,很多至今仍为遗址。

佚名(清) 绘《北京颐和园和八旗兵营图》(局部) 清末民初

畅春园

畅春园毗邻海淀镇的西北部,总面积80多公顷,其中水域占据主体,沿袭了明代清华园的水景园特色。园中散点分布有40余处景点,可以大致划分为宫廷区、前湖区、后湖区、北湖区及农耕区五个部分,前四个分区由南向北依次展开,而农耕区位于西侧呈狭长带状分布。它们之间虽然水系相通,但被数量繁多、连绵不断的土石山和植物景观所分隔,创造出移步异景的游赏体验,其设计理念影响了后世的众多清代皇家园林。

王原祁(清) 绘康熙《万寿庆典初集》之畅春园大宫门 1713年

圆明园

圆明三园位于畅春园以北,总面积达355公顷,拥有百余处景区,被誉为“万园之园”和“一切造园艺术的典范”。为了兼顾帝王政治、生活及审美上的需要,园中景点的数量极其庞大而且功能、造形异常丰富。园中开凿有各种形态的水域,由回环潆流的曲溪联缀成一个完整的河湖水系,与大量人工堆叠的土阜石峰相结合,形成水随山转、山因水活的层层叠叠园林空间。建筑组群除庙宇、住宅、戏楼等具有特定的使用功能外,其他大部分均供清统治者饮宴、游憩所用,建筑形式方面则大多突破传统官式建筑的规制束缚,体量玲珑,博采南北民居的建筑形式,将我国传统民居院落式布局的特色发挥到极致。

唐岱/沈源(清) 绘《圆明园四十景图》之蓬岛瑶台 1744年

结 语

通过三山五园地区历史进程演变的研究可以看出,自古以来该地区都是作为北京城政治、经济、生态环境方面不可或缺的一部分存在的。现代城市对于该地区各方面的保护和传承的影响也由于社会制度、科技发展、人口密度等多方面因素而呈现出较为复杂和棘手的状态。北京市的新版城市总体规划对于三山五园地区的要求也是基于其历史面貌、功能和社会地位,提出使其更加适应现代社会发展的一系列措施。针对历史文化方面,我们要用整体性的眼光看待整个三山五园地区,加强其周围历史名园周边、古村落、御道等发掘、保护与展示工作,在一定程度上恢复该地区的历史面貌,使该地区成为一个文化体系。同时应注重应用科技发展的成果,通过现代化技术重现大面积难以在近期恢复的盛世之景并为游人提供直观感受非物质文化遗产的机会。生态环境方面,则应通过该地区的相对良好自然环境基底和历史文脉遗存构建出一个文化与生态相交融的地区,并且能够在一定程度上恢复和重现该地区在历史盛期的水系格局和景观特色,保护滋润了北京城几百年的绿色心脏,给整座城市的可持续发展留下可能性。而在社会生活方面,该地区亟待采取的措施包括混乱交通体系的梳理和完善、建筑风格和高度的控制、人口密度的调整和功能的疏解等。只有更加合理地处理好三山五园地区的历史文化、生态环境和社会生活问题,才能使该地区在真正意义上做到融入现代化的城市基调之中并尽可能地发挥其各方面的价值,使其不再是停留在历史中的、独立于城市之外的历史文化旅游区。

探索过去的意义就在于通过历史的发展与变迁更好地应用于现代生活,从而让未来的发展更加趋近合理化、更适宜人类的生存与发展。对于三山五园地区来说,我们所要做的就是更好地理解它,最大程度地发挥其历史文化、经济建设和社会生活方面的价值并在飞速发展的现代社会中追求城市与园林的平衡并将其传承下去。

参考文献:

1 中共中央国务院,北京市政府.北京城市总体规划(2016年-2035年).

2 刘侗(明),于弈正.帝京景物略[M].北京:北京古籍出版社,1983.

3 于敏中(清)等.日下旧闻考[M].北京:北京古籍出版社,1983.

4 侯仁之.北京城的生命印记[M],北京:三联书店,,2009:61-98,381-406.

5 侯仁之.北京历史地图集:政区城市卷[M]. 北京:文津出版社,2013:98-99.

6 何瑜.清代三山五园史事编年[M],北京:中国大百科全书出版社,2014.

7 高大伟,孙震.颐和园生态美营建解析[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2011:29.

8 张宝章.三山五园新探[M].北京:中国人民大学出版社,2014:18-97,746-778.

9 张恩荫.三山五园史略[M].北京:同心出版社,2003:6-26.

10 周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,2008:381-386.

11 岳升阳,夏正楷,徐海鹏.海淀文史·海淀古镇环境变迁[M].北京:开明出版社,2009:130-141,162-173.

12 岳升阳.京西绿化带建设与传统景观保护[J].北京规划建设,2000(3):17-20.

13 刘剑,胡立辉,李树华.北京“三山五园”地区景观历史性变迁分析[J].中国园林,2011(2):54-58.

14 王海蒙,梁伟,贺艳.北京三山五园地区现状问题与解决方案初探[J].北京规划建设,2013(5):69-73.

15 岳升阳.三山五园历史文化景区的发展与文化遗产保护[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2014(1):61-63.

16 朱强,李雄,张云路.北京“三山五园”整体性研究新思考[J].中国城市林业,2017(1):29-32.

17 阙镇清.再失一城──北京西北郊皇家园林集群:三山五园在城市化过程中的没落[J].装饰,2007(11):16-20.

18 郭黛姮.三山五园:北京历史文化最辉煌的乐章[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2014,12(01):58-60.

19 李正,李雄,裴欣.京西稻的景观变迁兼述其与城市互动关系的复杂性和矛盾性[J] .风景园林,2015(12):58-65.

作者单位:北京林业大学

原文发表于《北京规划建设》杂志2018年第5期。

cityif获授权微信首发,如需转载请联系本号。

圆明园考

无

无

北京风光颐和园

撰文:翟小菊

北京美术摄影出版社

北京市海淀区图书馆 主办 | 版权所有 京ICP备13007957号 京公网安备11010802010833号

©2015 Copyright All Rights Reserved